行业综述

数字文化指文化的数字化共享,依托于各公共、组织与个体文化资源,利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级,具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。

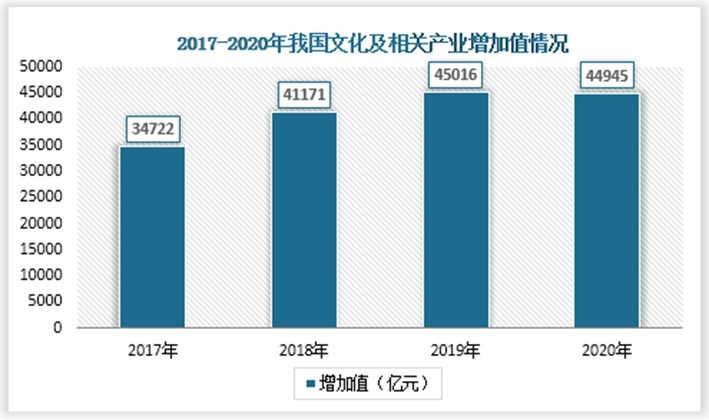

我国文化产业繁荣发展,文化产业增加值由2017年的3.47万亿元增至2020年的4.50万亿元。其中数字文化产业作为文化产业的重要发展方向,同样也实现了快速发展,2017年产业总产值2.85-3.26万亿元,2020年总产值达8万亿元。

数据来源:观研天下整理

数字文化产业驱动因素涉及资源、市场、政策等诸多因素,这也导致全球数字文化产业发展模式多样化。国外发展模式主要以市场驱动型、资源驱动型、政策驱动型、优势产业驱动型为代表,而我国数字文化产业模式是集市场、资源、政策等于一体的发展模式。

国外数字文化产业发展模式

| 国家 | 发展模式类型 | 内容 |

| 美国 | 市场驱动型 | 拥有巨大数字文化消费市场,是全球第一大数字文化产品和服务出口国;发挥市场资源配置作用,推动要素资源集聚数字文化产业领域,产业链相对完善 |

| 英国、意大利、法国 | 资源驱动型 | 具有丰厚文化底蕴,是世界文化大国,文化遗产、现代艺术等具有良好受众基础,为数字化产业发展提供了有利环境 |

| 日本、韩国、澳大利亚 | 政策驱动型 | 日韩在经济危机后需要寻找新的经济增长点,澳大利亚需要形成独立的文化认同。通过制定和出台有针对性的产业规划、优惠政策推动数字文化产业崛起 |

| 印度、瑞典、芬兰 | 优势产业驱动型 | 分别在软件外包、数字音乐、网络游戏领域就有竞争优势,融入民族文化元素 |

资料来源:观研天下数据中心整理

驱动因素分析

1、政策红利

数字文化作为新兴业态,得到了国家和各级政府部门的重视和支持。国务院、文化部等相继制定和出台相关政策,比如《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》、《进一步加大开发性金融支持文化产业和旅游产业高质量发展的意见》、《“十四五”文化发展规划》等,将数字创意产业作为国家战略性产业,为打造全国数字文化产业发展提供规划,加大数字文化产业的扶持力度。

我国数字文化产业相关政策

| 发布时间 | 政策名称 | 要点 |

| 2020年2月 | 《公共图书馆、文化馆(站)恢复开放工作指南》 | 各级公共图书馆、文化馆(站)在逐步恢复场馆服务的同时,要继续通过公共文化云等数字平台,加强内容更新,为群众提供优质公共数字文化服务。 |

| 2020年2月 | 《关于新冠肺炎疫情防控期间有序推进文博单位恢复开放和复工的指导意见》 | 继续利用数字资源,通过网上展览、在线教育、网络公开课等方式,不断丰富完善展示及内容,提供优质的数字文化产品和服务。 |

| 2020年9月 | 《关于政协十三届全国委员会第三次会议第0630号提案答复的函》 | 推动建设覆盖城乡的公共数字文化网络,通过互联网、广播电视网、数字图书馆推广工程专网等载体,将优秀数字文化资源传递到基层。 |

| 2020年11月 | 《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》 | 要夯实数字文化产业发展基础、培育数字文化产业新型业态、构建数字文化产业生态。 |

| 2021年2月 | 《对检查公共文化服务保障法实施情况报告的意见和建议》 | 深挖公共文化数字服务的巨大潜力,统筹推进全国文化信息资源共享和数字图书馆、博物馆、文化馆等建设,构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务网络。 |

| 2021年4月 | 《进一步加大开发性金融支持文化产业和旅游产业高质量发展的意见》 | 积极运用开发性金融支持数字文化产业发展,支持5G、大数据、云计算、人工智能等新技术的应用,扶持一批文化、旅游与科技融合发展示范类项目和新型文化企业,引导创作生产优质、多样的数字文化产品,提高质量效益和核心竞争力。 |

| 2021年5月 | 《关于推进博物馆改革发展的指导意见》 | 加强与融媒体、数字文化企业合作,创新数字文化产品和服务,大力发展博物馆云展览、云教育,构建线上线下相融合的博物馆传播体系。 |

| 2021年6月 | 《“十四五”文化发展规划》 | 顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,深度应用5G、大数据,云计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实,增强现实等技术,推动数字文化产业高质量发展,培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐,沉浸式体验等新型文化业态。 |

资料来源:观研天下数据中心整理

2、市场需求

(1)平台助力

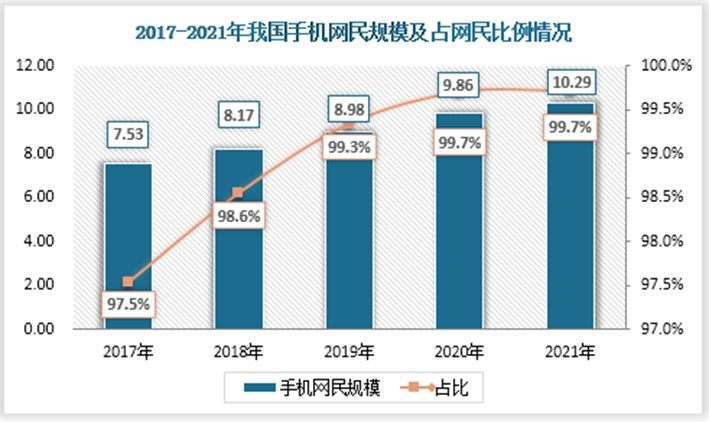

根据观研报告网发布的《中国数字文化行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2022-2029年)》显示,数字文化产业市场前景广阔,庞大的市场需求拉动了我国数字文化产业的巨大发展。从国内市场来看,截至2021年12月,我国互联网网民规模10.32亿人,较上年增加了2.7个百分点;互联网普及率73%,较上年增长了2.6个百分点,十亿网民构成了全球最大的数字社会。其中手机网民规模10.29亿人,较上年增加了 4373万人,占整个网民规模比例99.7%。此外,互联网网民人均每周上网时长也在不断增长,2021年人均时长比上年增加了2.3个小时,为28.5个小时,互联网已深度融入民众生活。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

其次,基于互联网平台广泛的受众群体,新闻媒体、音乐、游戏、文学等文化产品与平台加速融合,成为文化信息传播的重要渠道,能进一步提高人们对数字文化的认知和认同感,裨益于数字文化的良好传播。网络新闻、网络视频、网络直播、网络游戏、网络音乐、网络文学等文娱类用户规模持续增长,加速布局文化领域,推动文化传播,以及网络支付的便捷性,民众更有意愿为数字文化产品和服务买单。

数据来源:观研天下整理

(2)资本加持

2020年以政府为导向作用,支持文化产业核心领域但不限于旅游、体育、电影等的中国文化产业投资母基金正式成立,吸引了多方资本驻足,数字文化市场投融资活跃度明显。2021年前三季度数字文化经济中的私募股权市场融资次数与融资金额保持双增长,增速分别达到39.2%、52.5%;含“VR、AR、AI、3D”等词的数字文化项目融资次数增速均高于50%,投融资市场支持数字文化产业向好发展。

3、资源驱动

我国坐拥璀璨中华文明,文化资源丰富。目前共有42个世界非物质文化遗产,数量之多和质量之优,居世界第一。至2021年国家级非遗代表项目1557项,包括民间文学、传统音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、体育、游艺与杂技、美术、技艺、医药和民俗;有古文化遗址类193282处,包括古墓葬类、古建筑类、石窟寺及石刻类等。这些事是文化遗产的重要组成部分,具有重要文化价值。

大量的自然及人文景观遗迹身后,也少不了布局大量的博物馆、文化馆等,这些场所为群众的文娱活动提供有利资源,驱动数字文化产业的发展。近年来我国博物馆数量逐年递增,2020年达到5788家,在文化事业发展中发挥了应有的作用。虽然群众文化机构(包括文化馆、文化站)数量小幅递减,但组织结构更精细,功能更完善,并且不断扩容-建筑面积扩大及从业人员增多。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(PY)

4、文化科技融合

大数据、人工智能、VR、AR、5G、区块链、视频云技术等加速创新升级,完善软件生态环境,拓宽数字文化应用场景,极大克服疫情对线下文化的影响。数字技术与文化产业相辅相成,不仅能激发数字文化产业的内生潜能,还能加速产业链、技术链和创新链深度融合。

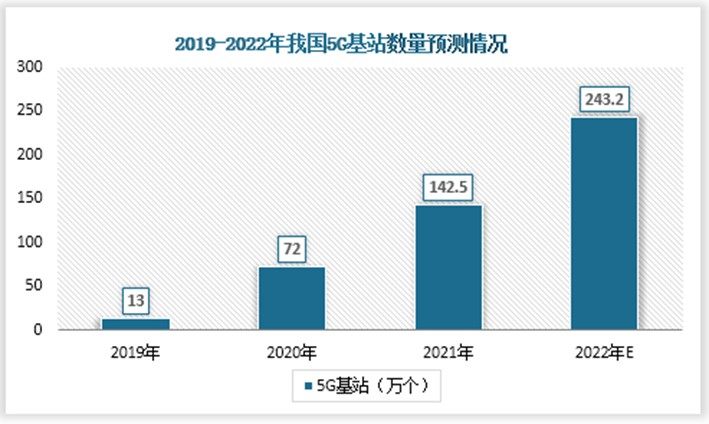

5G网络的深入建设,进一步推进网络提速提质和物联网全面发展。至2021年全国累计建成142.5万个5G基站,是上年的两倍,预计2022年将建成240万个5G基站。此外云演出、云影院等云端业务借助多种视听技术让用户在线获得文化的高质量视听享受、沉浸式体验需求,以及3D化实景、虚拟偶像等技术让用户有身临其境之感,衍生于更广泛的文创领域,创造更大价值。

数据来源:观研天下整理(PY)

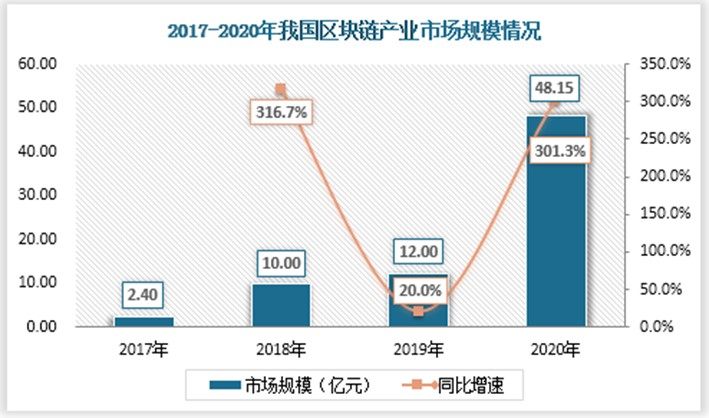

区域链技术触发文化数字化,能安全地将数字文化信息储存在区块链中,不断赋能互联网、网络消费和网络文学、网络直播等领域,随着大量资本投入,我国区块链产业规模持续上升。

数据来源:观研天下整理(PY)

总结

数字化文化产业是建设文化强国的重要组成部分,在国内市场、政策、资源、技术等多重因素叠加驱动下,数字文化持续蓬勃发展。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。