前言:

近年来随着“双碳”政策推进,新能源汽车产业快速发展,动力电池受新能源汽车终端需求提升带动,进而推进锂离子电池导电剂市场。传统导电剂应用已相当成熟,其中炭黑2020 年占比约 72%。碳纳米管等新型导电剂将凭借更好的导电性能开始逐步渗透,预计2025年新型导电剂占比将达50%。导电剂开启国产化趋势,国产化率将不断提升。

一、国内动力电池装车量提高,推进锂离子电池导电剂市场

根据观研报告网发布的《中国导电剂行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2025-2032年)》显示,导电剂是锂电池关键辅材,涂覆于正极材料和负极材料。在极片制作时会加入 一定量的导电剂,用于增加电子和锂离子的导电性,通过在活性物质表面形成导电 网络加快电子传输速率,同时可吸收和保持电解液,为锂离子提供更多电解质界 面,从而提高电池充电效率和延长电池使用寿命。

近年来随着“双碳”政策推进,新能源汽车产业快速发展,动力电池受新能源汽车终端需求提升带动,进而推进锂离子电池导电剂市场。根据数据,2024年,我国动力电池装车量已达548.4GWh,同比增长41.45%;我国锂电池导电剂出货量约为5.5万吨,同比增加20%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

二、传统导电剂应用成熟,碳纳米管等新型导电剂将不断渗透

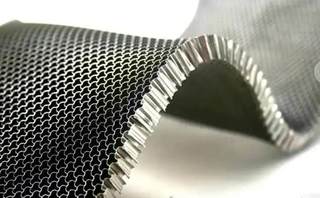

锂电池导电剂包括炭黑类、导电石墨类、气相生成碳纤维 VGCF等传统导电剂和碳纳米管、石墨烯等新型导电剂。

传统导电剂在中国已应用多年,电池企业应用已相当成熟,加之常规类导电剂分散相对简单,电池企业一般直接采购导电剂粉体自行分散,仍为电池厂首选。其中炭黑2020 年占比约 72%。

但传统导电剂长期依赖海外企业,产品主要来自于美国卡博特(Cabot)、瑞士特密高(TIMCAL)、日本狮王(Lion)、日本电气化学和日本昭和电工等;同时随着动力市场对锂离子电池能量密度、循环寿命、快充性能等方面的性能要求提高,新型导电剂将凭借更好的导电性能开始逐步渗透。预计2025年新型导电剂占比将达50%。

不同导电剂性能对比

|

类别 |

分类 |

优点 |

缺点 |

|

|

传统导电剂 |

炭黑类导电剂 |

SP |

价格便宜,经济性高 |

导电性能相对较差,添加量大,降低正极活性物质占比,全依赖进口 |

|

科琴黑 |

添加量较小,适用于高倍率、高容量型锂电池 |

价格贵,分散难、全依赖进口 |

||

|

乙炔黑 |

吸液性较好,有助提升循环寿命 |

价格较贵,影响极片压实性能,主要依赖进口 |

||

|

导电石墨类导电剂 |

颗粒度较大,有利于提升极片压实性能 |

添加量较大,主要依赖进口 |

||

|

VGCF |

导电性优异 |

分散困难、价格高、全依赖进口 |

||

|

新型导电剂 |

碳纳米管导电剂 |

导电性能优异,添加量小,提升电池能量密度,提升电池循环寿命性能 |

需要预分散,价格较高 |

|

|

石墨烯导电剂 |

导电性优异,比表面积大,可提升极片压实性能 |

分散性能较差,需要复合使用,使用相对局限(主要用于磷酸铁锂电池) |

||

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

从碳纳米管看,碳纳米管挤出电化学性能优势明显。碳纳米管的 EIS 阻抗为 49.40Ω,只有 SP导电炭黑的一半,并且如果将其与石墨烯复合,能够进一步降低阻抗至 22.80Ω,导电性能相比传统导电剂有明显提升。

不同导电剂阻抗对比

| 导电剂种类 | 混合比例 | EIS阻抗(Ω) |

| SP | - | 100 |

| 科琴黑 | - | 87.5 |

| 碳纳米管 | - | 49.4 |

| 石墨烯 | - | 286.2 |

| SP+科琴黑 | 1:01 | 52.7 |

| SP+碳纳米管 | 3:02 | 55.3 |

| SP+石墨烯 | 5:01 | 43.2 |

| 碳纳米管+石墨烯 | 3:02 | 22.8 |

| SP+碳纳米管+石墨烯 | 67:30:03 | 50.4 |

资料来源:观研天下整理

不同导电剂体电阻率对比

| 导电剂种类 | 含1%不同类型导电剂的磷酸铁锂正极极片的体电阻率(欧姆·厘米) |

| VGCF | 67.7 |

| SP | 78.76 |

| 石墨烯 | 36.62 |

| 石墨烯和碳纳米管复合 | 8.11 |

| 公司第一代产品 | 29.74 |

| 公司第二代产品 | 12:57 |

| 公司第三代产品 | 6:57 |

资料来源:观研天下整理

三、本土企业加快布局,导电剂国产化率不断提升

导电剂开启国产化趋势。传统导电剂方面,2020 年前 SP、科琴黑、乙炔 黑等导电炭黑主要从国外进口,国产企业虽有布局但产品综合性价比不及海外。2021 年 以来新能源汽车加速渗透背景下带来导电炭黑国产化机遇,黑猫股份等部分传统炭黑企业实现产能技术突破,开始切入国内市场。新型导电剂方面,随着碳纳米管的量产导致成本不断下探、其优异的导电性能受到下游青睐,推动天奈科技、三顺纳米、青岛昊鑫等国内企业不断突破碳纳米管宏量生产技术,开启国产替代浪潮。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据数据,2018 年导电剂国产化率达 31.2%, 2022 年导电剂国产化率达 50%以上,预计2026年导电剂国产化率将超70%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。