坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,深入践行绿水青山就是金山银山理念,紧扣国家“两山”实践创新基地创建,持续巩固国家生态文明建设示范区创建成果,扎实推进产业生态化、生态产业化,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。

强化自然生态保护与修复

根据观研报告网发布的《2021年中国生态环境保护行业分析报告-行业发展监测与发展动向研究》,坚决贯彻长江经济带建设“共抓大保护、不搞大开发”方针,持续推进山水林田湖草系统治理,用好长江、嘉陵江绿化专项资金,实施一批水土保持、水源涵养、生物多样性保护重大工程,筑牢长江上游重要生态屏障。

打造全国山地生态保护修复样板。强化明月山、华蓥山等城区周边山体保护,推进铜锣山生态系统修复,打造全国山地生态保护修复样板。统筹抓好山水林田湖草综合治理,强化生态保护红线管控,严格落实重庆市“四山”地区开发建设管制规定,严控铜锣山、明月山规划调整和项目准入,禁止在禁建区、重点管控区内实施房地产开发建设活动,保留永久生态空间。

加快森林绿化生态系统建设。深化落实“林长制”,全面落实“两岸青山·千里林带”市级部署,持续巩固提升农村“双十万工程”,推进宜林地造林和森林质量提升,加快整治“四山”地区生态破坏和农地非农化问题,完善城镇片区绿化防护林带建设,持续提高全区森林覆盖率。依托长江防护林建设等重点生态工程,推进次级河流沿岸防护林和水源涵养林建设,加强沿江城镇村庄绿化美化。提升高速公路、新建铁路等生态廊道建设水平,构建点线面相结合的绿色屏障。

积极落实水环境修复及保护。强化实施“河长制”,加强御临河、多宝湖、宝圣湖、果塘湖、高堡湖等重点河流、湖库生态保护治理,实施城区湖库水生态修复工程,完成城区湖库生态修复。加强长江岸线湿地保护与修复,严格落实长江流域十年禁渔,联合开展御临河等跨界河流水生态修复,共建长江、嘉陵江生态廊道,加快修复受损河段岸线,营造自然河道湿地系统。完善饮用水源地生态保护,增强水土保持功能。采取河流整治、截污治污、污水排放口规整、水体富营养化治理、自然修复等措施恢复湿地面积。加强小微湿地建设,构建成渝两地湿地连绵带。

绿色生态重点项目

|

绿色生态重点项目 |

|

生态建设。多宝湖环湖步道和生态修复工程;两岸青山·千里林带;建成区绿化提档升级;宝圣湖、果塘湖、高堡湖共3个城区湖库水质提升项目;渝北区自然保护地内自然公园提升打造。 环境治理。渝北城区环境综合整治PPP项目、朝阳河景观工程、洛碛岸线环境综合整治工程、环湖雅居片区国有空地绿化整治工程等景观提升工程;悦港北路二级排污干管、城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程一期(龙塔及南方翻译学院片区)、农业园区污水处理厂及管网工程、创新经济走廊道路建设附属排水管网、蒙家院子污水处理工程、渝北区御临河支流东河系统治理护岸整治工程等水环境治理项目。 |

资料来源:重庆市渝北区人民政府,观研天下整理(TC)

加快绿色低碳发展

加快建立绿色生产和消费的政策体系。合理优化生态空间布局,严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,严格落实“三线一单”管控措施,持续优化产业环境准入。

构建绿色低碳产业体系。全面推行“生态+”“+生态”发展新模式,推动传统产业绿色转型升级,严控“两高一资”项目和过剩产能项目,推动构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。实施减污降碳行动,全面落实长江经济带发展负面清单实施细则,建立健全以排污许可制为核心的环境管理制度,继续深化落实固定污染源排污许可证措施。大力发展绿色金融,支持绿色技术创新,严控项目落地门槛,推进企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环化改造,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造,力争强制性清洁生产企业审核通过率100%。

促进自然资源增值。全力加快渝北国家“两山”实践创新基地建设,探索建立生态产品价值实现机制,建立长效保障机制。充分利用渝北山水资源,因地制宜发展气候经济、山上经济、水中经济、林下经济,大力发展特色林果业、生态循环农业、生态康养业等“绿色+”经济,推进铜锣山矿山公园、御临河滨水休闲带、温塘河生态欢乐谷等工程建设,推动生态产业化走深走实。建立健全环境产权交易机制,探索建立生态系统价值核算和指标体系,按照“谁受益、谁补偿,谁保护、谁受偿”的原则,建立市场化、多元化调节服务有偿使用与生态补偿机制,推动建立碳汇和巩固脱贫攻坚成果结合机制。健全御临河流域横向生态保护补偿机制,与长寿区、两江新区签订御临河生态保护补偿协议,以流域跨界断面水质为依据,实施上下游相互补偿。

倡导绿色生活方式。建立完善促进绿色生活政策制度,引导居民形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念。构建绿色交通体系,优先发展公共交通系统,鼓励引导居民绿色低碳出行,增加绿色产品和服务供给,推广使用绿色环保和高效节能产品。开展绿色生活创建活动,促进绿色消费,倡导文明用餐,深入推进“光盘行动”,有效遏制餐饮浪费。积极倡导绿色办公,推动公共机构和国有企业带头采购绿色产品,推行无纸化办公。全面推行生活垃圾分类,深化生活垃圾分类体系建设,完善配套支持政策。开展城市绿色生活评价,营造全社会节约资源、环境友好的绿色生活新风尚。发展绿色建筑,打造绿色科技住宅,加快发展绿色节能建筑,推广装配式建筑、钢结构建筑和新型建材。

加强环境污染防治

落实最严格的环境保护制度和最严厉的法治,增强全社会生态环保意识,深入打好污染防治攻坚战,让天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新。

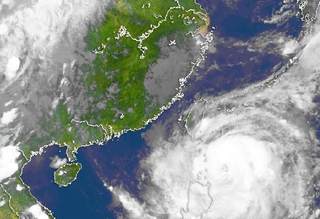

改善大气环境质量。坚持全民共治、源头防治,强化大气污染网格化综合治理,建立完善网格化空气质量在线监测系统。深入开展挥发性有机物排放污染治理,深化建筑行业和工业大气污染治理机制改革,深入开展NOx、VOCs大气污染物排放总量研究,明确减排空间和途径,细化年度总量减排任务,推进人工影响天气工作高质量发展,精准施策改善大气环境质量。推进移动源防控,普及新能源汽车及清洁能源,优化运输结构,深化落实公交优先发展战略,推进城市绿色货运配送。加强产业污染源监测监督力度,强化施工扬尘管控,全面禁止工业企业使用高污染燃料。完善经营生产过程污染控制措施,强化排污许可证管理。深化居民生活大气污染防控,禁止露天焚烧行为,减少露天熏制行为,加强餐饮油烟污染管控,加强建筑装饰、干洗等行业挥发性有机物污染管控。

改善水环境质量。全面推进“三水共治”,巩固渝北区长江入河排污口排查整治专项行动试点工作成果,深化重点区域、重点流域水污染防治。全面加强水源地水质监测,规范饮用水水源地水质污染预警预报和应急处置程序,大力推广碧津湖“食藻虫引导水下生态修复技术”,全面改善城区重点湖库水生态系统。落实流域水环境质量达标管理,落实“一河一库一策”,国考、市考断面水质达标率100%,开展集中式饮用水水源地规范化建设,城市和农村饮用水源水质达标率均达到100%。加快补齐城镇污水收集处理短板,提升污水处理设施运维管理能力,加快推进海绵城市建设,落实雨污分流,提高污水收集率。

加强土壤污染及固废危废治理。落实渝北区国土空间生态修复专项规划,有序启动实施一批重大生态修复项目。实施污染地块分类管控,着手典型区域土壤污染治理与修复示范工程、受污染农用地和建设用地治理修复示范、重金属污染防治,加快全区矿山治理修复和土地复垦。加快落实耕地土壤环境类别划分,优先保护未受污染农用地。强化建设用地土壤环境污染防治,落实建设用地调查与评估,完善建设用地管理制度,建立潜在污染场地清单,建立土壤与地下水污染预防预警体系。加强农业农村面源污染防治,强化农业废弃物综合利用,推动秸秆资源化利用,推进标准化规模养殖和畜禽粪污治理。强化农业生产污染源控制,推广高效药械,提升科学、精准施药水平,推进化肥农药减量使用行动,建立长效机制回收农药包装物,做好新型肥料新技术试验示范,优化施肥结构,推进使用配方肥、有机肥。持续推进“三清一改”村庄清洁行动,完善垃圾分类收集、雨污管网、公共卫生厕所等公共基础设施,防治农村黑臭水体,鼓励农户改水、改厨、改厕。加强固体废物安全处置和区域转移合作,完善工业固体废物资源回收基地和危险废物资源处置系统。提高污水处理厂及管道污泥再生资源利用水平。加快建设厨余垃圾资源化利用设施。重视新污染物治理。

加强噪声污染防治。严格执行噪声防护标准,科学控制交通噪声,综合规划车流量分流,减少噪声敏感区域过境车辆,优化设置交通标志和道路减速设施。加强营业性文化娱乐场所、商业经营活动、公共场所社会生活噪声监管,创建一批“安静居住小区”。强化生产噪音管控,禁止噪声敏感区域夜间施工作业,推广使用低噪声机具和工艺,依法整治超标工业噪声,落实限期整改措施。

提高资源循环利用效率

推进自然资源统一确权登记,加快建立自然资源统一调查、评价、监测制度,健全自然资源监管体制,强化自然资源集约利用。

推动能源节约和能效提升。完善能源消费总量和强度“双控”制度,强化节能评估审查,保障合理用能,限制过度用能。实施重点节能工程,推进重点产业能效改造提升,着力提高工业、建筑、交通、公共机构等领域能源利用效率。加大节能科研力度,鼓励先进节能技术和产品推广应用。积极推动清洁低碳和可再生能源消费,稳步有序推进经济性好、节能效益佳的电能替代,不断优化能源结构。

强化土地节约集约利用。加强国土空间规划和用途管控,建立土地资源高效利用制度。持续推进建设用地“增存挂钩”。加快地下空间开发利用,深入推进低效用地再开发。健全完善用地标准和评价体系,加强节约集约目标考核。

提高水资源利用效率。强化水资源刚性约束,坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产、以水定需、因水制宜、量水而行,严格实行水资源强度制度控制。建立负面清单管理及水资源承载能力监测预警机制,强化取、供、输、用、排水各环节管理。加强重点领域节水,实施农业节水增效,推进工业节水减排,强化城镇节水降损。加快实施农业水价综合改革,推行非居民用水超定额累进加价。

加强资源综合循环利用。健全资源节约集约循环利用政策体系,推动资源利用方式根本转变。深化“无废城市”建设试点,加快建立循环型工业、农业、服务业体系,促进生产、流通、消费过程的减量化、再利用、资源化,提高全社会资源产出率。推进垃圾分类处理与再生资源利用“两网融合”,促进生产和生活系统循环链接,发展线上线下融合的废旧资源循环回收和利用体系,扩大生产者责任延伸制范围,鼓励使用再制造产品。

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。